現在、高等教育の在り方に関する特別部会で議論されて急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた 高等教育の在り方について(答申)案のメモです。

なお、答申が公表され次第内容は差し替えます。

素案時の内容は下記となります。

答申で気になる点

既にニュースで大学院への定員移行、ポートレートではない新しいプラットフォームについて話題になっていますが、もう少し個人的に気になる点をつらつらと書いてみます。

- AIを使いこなせる力の育成とそのための資質・能力の具体的記述

- 地方創生と大学の役割から地域との連携

- 柔軟な教育課程(既に横串できる仕組みなどはある)

- よい教育をしているという大学の主張ではなく、「社会を出た後に評価される人材の育成」(どう評価?アメリカみたいに給料?)

- 認証評価は評価のための評価からの脱却→在学中にどれぐらい力を伸ばしたのか教育の質を数段階で示す(今後、アセスメントの強化?実質化?)

- 研究活動と教育活動(科目適合性)

- 情報公表での新たなプラットフォーム、認証評価でも活用

- 大学院の変化

- 高等教育の規模適正化

- 地域大学等構想推進プラットフォーム(今の仕組みを発展)と関連した議論を円滑にするためのコーディネーターの必要性

- 23区規制(収容定員増加)の記載、結果から必要な措置を講ずるが引き続き検討

- 機関別の役割と方策の具体化

- 設置者別の役割と方策の具体化

- 財政支援への言及

答申の要点

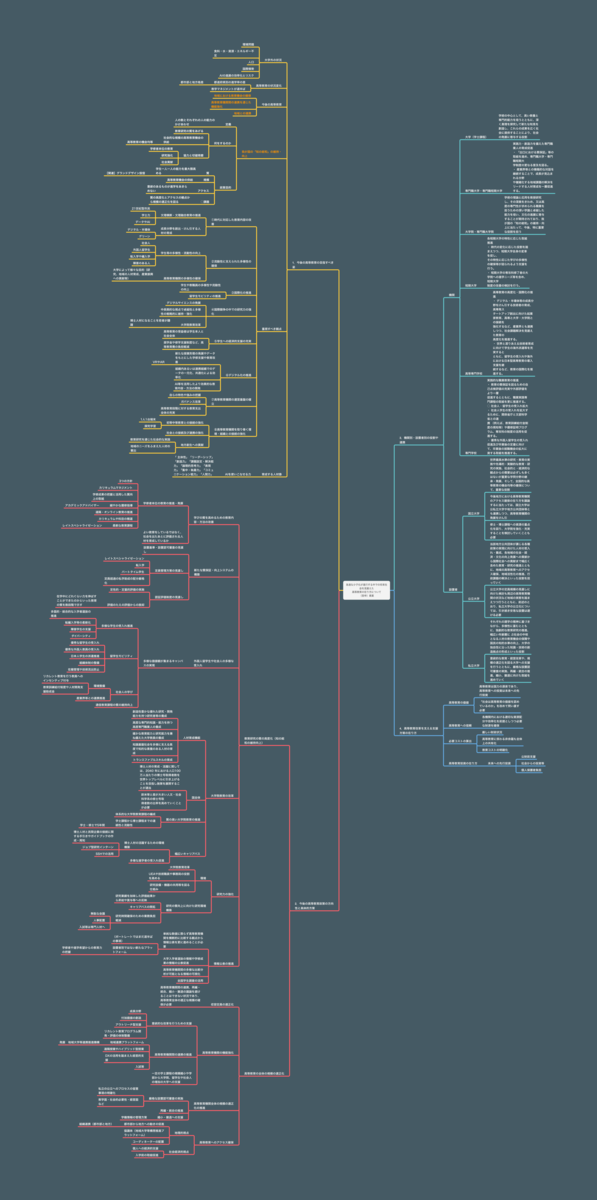

こちらはマインドマップとしてまとめていますので下記からご覧ください。

https://drive.google.com/file/d/1xnVfBAco9Y5ZU-9Z2tR4erpLKZh3thiT/view?usp=sharing

下記は画像版ですがサイズの関係でマップの内容の配置が若干異なります。

また、このマインドマップのテキストデータは下記となります。

急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた

高等教育の在り方について

(答申)素案

1.今後の高等教育の目指すべき姿

大学外の状況

環境問題

食料・水・資源・エネルギー不足

人口

国際情勢

AIの進展の効率化とリスク

高等教育の状況変化

都道府県別の進学率の差

都市部と地方格差

教学マネジメントが道半ば

今後の高等教育

地域における教育機会の確保

高等教育機関間の連携を通じた機能強化

地域との連携

我が国の「知の総和」の維持・向上

定義

人の数とそれぞれの人の能力のかけあわせ

何をするのか

教育研究の質をあげる

社会的な規模の高等教育機会の供給

高等教育の機会均等

協力と切磋琢磨

学修者本位の教育

研究強化

社会貢献

政策目的

質

学生一人一人の能力を最大限高める

[関連]グランドデザイン投信

規模

高等教育機会の供給

アクセス

意欲のあるものが進学をあきらめない

○課題

質の高度化とアクセスの観点から規模の適正化を図る

重視すべき観点

①時代に対応した教育内容の改善

文理横断・文理融合教育の推進

21世紀型市民

学士力

データやAI

成長分野を創出・けん引する人材の育成

デジタル・半導体

グリーン

②流動性に支えられた多様性の確保

学生等の多様性・流動性の向上

社会人

外国人留学生

転入学や編入学

障害のある人

高等教育機関の多様性の確保

大学によって様々な目的(研究、地域の人材育成、産業振興への貢献等)

③国際化の推進

学生や教職員の多様性や流動性の向上

留学生モビリティの推進

④国際競争の中での研究力の強化

デジタルサイエンスの発展

中長期的な視点で卓越性と多様性の戦略的に維持・強化

大学院教育改革

博士人材になることを若者が躊躇

⑤学生への経済的支援の充実

高等教育の受益者は学生本人と社会全体

奨学金や修学支援制度など、高等教育費の負担軽減

⑥デジタル化の推進

新たな授業形態の発展やデータをもとにした学修支援や教育改善

VRやAR

組織内あるいは連携組織でのデータの一元化、共通化による効率化

AI等を活用したより効果的な教育内容・方法の開発

⑦高等教育機関の運営基盤の確立

自らの特色や強みの把握

ガバナンス改革

高等教育段階に対する教育支出全体の充実

⑧高等教育機関を取り巻く環境・組織との接続の強化

初等中等教育との接続の強化

1人1台端末

探究学習

社会との接続及び連携の強化

地方創生への貢献

教育研究を通じた社会的な実践

地域のニーズをふまえた人材の輩出

育成する人材像

AIを使いこなせる力

「 主体性」「リーダーシップ」「創造力」「課題設定・解決能力」「論理的思考力」「表現力」「集中・執着力」「コミュニケーション能力」「人間力」

2.今後の高等教育政策の方向性と具体的方策

教育研究の質の高度化(知の総和の維持向上)

学びの質を高めるための教育内容・方法の改善

学修者本位の教育の推進・発展

3つの方針

カリキュラムマネジメント

学修成果の把握と活用した質向上の取組

細やかな履修指導

アカデミックアドバイザー

遠隔・オンライン教育の推進

カリキュラムや科目の精選

柔軟な教育課程

レイトスペシャライゼーション

よい教育をしているではなく、社会を出たあとに評価される人材を育成しているか

新たな質保証・向上システムの構築

設置基準・設置認可審査の見直し

定員管理方策の見直し

レイトスペシャライゼーション

転入学

パートタイム学生

定員超過の私学助成の配分厳格化

認証評価制度の見直し

定性的・定量的評価の実施

評価のたえの評価からの脱却

在学中にどれぐらい力を伸ばすことができたのかといった教育の質を数段階で示す

外国人留学生や社会人の多様な受入れ

多様な価値観が集まるキャンパスの実現

多様な学生の受入れ推進

多面的・総合的な入学者選抜の推進

転編入学等の柔軟化

障害学生の支援

ダイバーシティ

留学生モビリティ

優秀な留学生の受入れ

優秀な外国人教員の受入れ

日本人学生の派遣推進

組織体制の整備

在籍管理や技術流出防止

社会人の学び

環境整備

リカレント教育を行う教員へのインセンティブ付与

教育訓練給付制度や人材開発支援助成金

産業界等との連携推進

通信教育課程の質の維持向上

大学院教育の改革

人材育成機能

創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者等の養成

高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の養成

確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員の養成

知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材の育成

トランスファブルスキルの育成

国全体

博士人材の育成・活躍に関しては、2040 年における人口100 万人当たりの博士号取得者数を世界トップレベルに引き上げることを目指し施策を展開することが適当

欧米等と差が大きい人文・社会科学系の修士号取

得者数の比率を高めていくことが必要

質の高い大学院教育の推進

体系的な大学院教育課程の編成

学士課程から博士課程までの連続性と流動性

学士・修士で5年間

幅広いキャリアパス

博士人材の活躍するための環境構築

博士人材と民間企業の接続に関する手引きやガイドブックの作成・周知

ジョブ型研究インターン

SSHでの活用

多様な進学者の受入れ促進

研究力の強化

環境

大学院教育改革

UEAや技術職員や事務局の役割を高める

研究設備・機器の共用等を図る仕組み

研究の質向上に向けた研究環境構築

研究業績を加味した評価結果から昇給や賞与等への反映

キャリアパスの開拓

研究時間確保のための業務負担軽減

無駄な会議

人事配置

入試等は専門人材へ

情報公表の推進

単純な数値に限らず高等教育機関を横断的に比較する観点から情報公表を更に進めることが必要

(ポートレートではまだ道半ばの事項)

設置者別ではない新たなプラットフォーム

学修者や進学希望からの教育力の把握

大学入学者選抜の情報や学修成果の情報の公表促進

高等教育機関間の多様な比較分析が可能となる情報の可視化

全国学生調査の活用

高等教育の全体の規模の適正化

収容定員の適正化

高等教育機関間の連携、再編・統合、縮小・撤退の議論を避けることはできない状況であり、高等教育全体の適正な規模の確保が必要

高等教育機関の機能強化

意欲的な改革を行うための支援

成長分野

付加価値の創造

アウトリーチ型支援

リカレント教育プログラム開発・評価の体制整備

高等教育機関間の連携の推進

地域連携プラットフォーム

発展 地域大学等連携推進機構

遠隔授業やハイブリッド型授業

DXの活用を踏まえた経営的支援

入試等

一定の学士課程の規模縮小や学部から大学院、留学生や社会人の増加の大学への支援

高等教育機関全体の規模の適正化の推進

厳格な設置認可審査の実施

私立の公立へのプロセスの留意事項の明確化

教学面・社会的必要性・経営面など

再編・統合の推進

縮小・撤退への支援

学籍情報の管理方策

高等教育へのアクセス確保

地理的視点

都市部から地方への動きの促進

組織連携(都市部と地方)

協議体(地域大学等構想推進プラットフォーム)

コーディネーターの配置

社会経済的視点

個人への経済的支援

入学前の取組促進

3.機関別・設置者別の役割や連携

機関

大学(学士課程)

学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する役割

専門職大学・専門職短期大学

実践力・創造力を備えた専門職業人の育成促進

・ 「出口における質保証」等の取組を進め、専門職大学・専門職短期大

学制度の更なる普及を図る。

・ 産業界等との積極的な対話を継続することで、成長が見込まれる分野

や複雑化する地域課題の解決をリードする人材育成を一層促進する。

大学院・専門職大学院

学術の理論と応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識と卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することが期待されており、我が国の「知の総和」の維持・向上に当たって、今後、特に重要な役割を担う

短期大学

各短期大学の特性に応じた取組推進

・ 時代の変化に応じた役割を踏まえつつ、短期大学自身の変革を促し、

その特性に応じた学びの多様性の確保等が図られるよう支援を行う。

・ 短期大学の専攻科修了者の大学院への進学ニーズ等を含め、短期大学

制度の改善の検討を行う。

高等専門学校

高専教育の高度化・国際化の推進

・ デジタル・半導体等の成長分野をけん引する技術者の育成、高専発ス

タートアップ創出に向けた起業家教育、高専と大学・大学院との接続を

強化するなど、産業界とも連携しつつ、社会課題解決を見据えた教育の

高度化を推進する。

・ 世界と渡りあえる技術者育成に向けて学生の海外派遣等を充実すると

ともに、留学生の受入れや海外における日本型高専教育の導入支援を継

続するなど、教育の国際化を推進する。

専門学校

実践的な職業教育の推進

・ 教育の質保証を図るための自己点検評価の充実や外部評価をより一層

促進するとともに、職業実践専門課程の取組を更に推進する。

○ 社会人・留学生の受入れ拡大

・ 社会人学生の受入れを拡大するために、関係省庁と文部科学省との連

携 (例えば、教育訓練給付金制度の周知等)や履修証明プログラム、専攻科の制度の活用を促進する。

・ 優秀な外国人留学生の受入れ促進及び卒業後の定着に向けて、卒業後の就職機会の拡大に資する取組を推進する。

設置者

国立大学

世界最高水準の研究・教育の実施や先導的・実験的な教育・研究の実施、社会的と・経済的な観点からの需要は必ずしも多くはないが重要な学問分野の継承・発展、そして、全国的な高等教育の機会均等の確保について、重要な役割

今後地方における高等教育機関のアクセス確保の在り方を議論するに当たっては、国立大学は公私立大学や地方公共団体等とも連携しつつ、高等教育機関の発展をけん引

修士・博士課程への資源の重点化を図り、大学院を強化・充実することを検討していくことも必要

公立大学

当該地方公共団体が講じる各種政策の実現に向けた人材の受入れ・養成、各地域の社会・経済・文化の向上発展への貢献か

ら国際社会への貢献まで幅広く含めた教育・研究の推進とともに、地域の高等教育へのアクセス確保、地域活性化の推進、行政課題の解決といった役割を担

っていく

公立大学の定員規模の見直しに

向けた検討も周辺の高等教育機関の状況など地域の実態を踏まえつつ行うとともに、前述のとおり、私立大学の公立化については、引き続き安易な設置は避ける必要

私立大学

それぞれの建学の精神に基づきながら、多様性に富むとともに、独創的な教育研究の推進、幅広い年齢層に ぶ社会の中核

となる人材の教育機会の保障や国民の知的水準の向上、大学の独自性に沿った知識・技術の創造拠点の形成といった役割

意欲的な教育・経営改革や、規

模の適正化を図る大学への支援を行うとともに、厳格な設置認可審査の実施、再編・統合の推進、縮小、撤退に向けた取組を進めていく

4.高等教育改革を支える支援方策の在り方

高等教育の価値

高等教育は国力の源泉であり、高等教育への投資は未来への先行投資

「社会は高等教育の価値を認めているのか」を改めて問い直す必要

高等教育への信頼

各機関内における適切な資源配分や効率化を前提としつつ必要な財源を確保

必要コストの算出

厳しい財政状況

高等教育に係わる非余蘊も全体上の共有化

教育コストの明確化

高等教育投資の在り方

未来への先行投資

公財政支援

社会からの投資等

個人保護者負担